リエゾンセンター・ライブラリー「デザイン新刊本」紹介【2025年4月-6月】

- 更新日:2025.04.05

リエゾンセンター・ライブラリーは、インターナショナル・デザイン・リエゾンセンターにて、毎月10日ほど不定期で開室しています。

こちらでは、広義の「デザイン」に関する新刊書籍を約3ヶ月毎にピックアップし、各出版社さまのご協力のもとで、ご献本、またはお貸し出しいただいた本を展示する「デザイン新刊本紹介コーナー」を設けています。

展示用POPの右端にあるQRコードを読み取っていただければ、その場で本をご購入いただくことも可能です。

今回は、2025年1月から3月に出版された本の中から、20冊をご紹介します。

グローカル時代の景観デザイン ポストコロナ、再生可能エネルギー、自然災害へのレジリエンス

「ローカル」と「グローバル」が触発し合う景観デザイン。景観・地域デザイン・都市計画の大転換(ゲームチェンジ)。 元来ローカルなものである景観に、グローバルな情勢が多大な影響を及ぼすようになった「グローカル」時代に入り、気候変動や自然災害に対する取り組みはダイレクトに景観に関係し、新型コロナウイルスはライフスタイルを変化させ大都市・地方の景観を変えている。 ローカルに立脚しつつ、幅広く長期的視野をもち豊かな景観デザインを考える。

本書は、「強・用・美」の中の「強」を担う建物の構造を通して「建築」への理解を深めてもらうことを目指して書かれています。「建築」に関する多くの本が「美」を担うデザインの視点から書かれていますが、「強」を担う構造を通して理解するという一風変わったアプローチを取ることで、あなたの知らない「建築」の世界が垣間見えるでしょう。

民具のミカタ博覧会 見つけて、みつめて、知恵の素 デザインから読み解く、日本と世界のくらしの造形

日髙真吾、加藤幸治 編/国立民族学博物館、武蔵野美術大学美術館・図書館 監修(誠文堂新光社)

民具の“かたち”をデザイン的な視点をヒントに解き明かす展覧会「民具のミカタ博覧会」の公式図録!

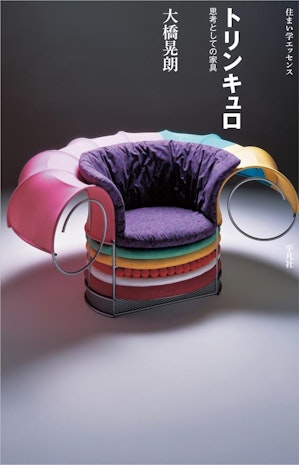

「イスを扱うことは見えない床・壁・天井を扱うこと」。「人の行動や身振りと物の結びつきを透かし見ること」——「空間派」倉俣史朗に対するに「形態派」の雄。箱から台へ、板から布の皮膜へ。篠原一男のもとで建築を学び、野武士世代の建築家との協働のなかで「批評的」名作を創造した家具デザイナーの軌跡。唯一無二の遺稿集。解説・伊東豊雄。

ナショナル ジオグラフィック別冊 宇宙最前線未踏の世界を切り開く3つのプロジェクト

日経ナショナル ジオグラフィック 編(日経ナショナルジオグラフィック)

最新の宇宙研究の成果について、3つのプロジェクトにフォーカス。「月面到達と長期滞在を目指すアルテミス計画」、 「宇宙生命が生息できそうな地球上の極限環境調査」、 「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による美しい深宇宙画像」の三つを中心に、 宇宙研究の最前線を美しいビジュアルとともにわかりやすく紹介。

格差、政治、環境問題、キャリア、人間関係、「正解のない問題」があふれる時代に、どんな学びを届けるべきか?延べ55万人、年間10万人以上の中高生が学ぶ探究学習、1000人以上の教育関係者(先生、管理職、指導主事等)、企業人が学んできた研修を開発、提供する筆者が、いま必要な学びとそのデザインの手法を示す。「問い」と「対話」のデザインによって探究学習やワークショップ形式の研修を設計していくための実践書。

明治時代に誕生した「工芸」、そして新たな歩みを始めることとなった「工芸産業」について、近現代160年の歴史を振り返り、現在の工芸事業者が挑戦している展開を紹介、そのあり方やサポートにあたっての問題点・提言を言及。過去・現在・未来について工芸産業を考え、議論するための土台となる知見を得られる1冊。

デザイン思考でイノベーションが起こせるって本当? 複雑化する社会の中で、生き抜くための道しるべがほしい…。主にはこれから社会に出ようとする学生をターゲットとして、どんな分野を専攻している人でも活用できる、社会構造の変革を起こすような破壊的イノベーションを起こすための学びを助ける一冊。

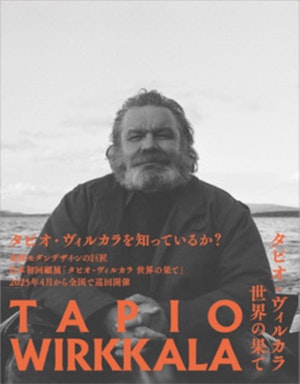

日本初の回顧展「タピオ・ヴィルカラ 世界の果て」に合わせて刊行するビジュアルブック。北欧デザインの巨匠と呼ばれるタピオ・ヴィルカラ(1915-1985)は、ガラスや磁器、照明や家具などのプロダクトデザインやグラフィックデザインのほか、木彫、金工、ランドスケープアートと多岐にわたる作品を手がけた。ヴィルカラ自身が撮影した芳醇なカラー写真と作品やドローイングの図版から、ヴィルカラの着想を感じられる1冊。吉泉聡、勝見勝らの寄稿を収録。

スタジオタッククリエイティブ 著(スタジオタッククリエイティブ)

日本をはじめとする世界中の国々で働くくるまを掲載した、お子様向けの図鑑です。ブルドーザやショベルカー、ダンプトラックなどの「工事現場で働くくるま」、 消防車やパトカー、バス、ゴミ収集車などの「生活を守る・支えるくるま」、トラックやトラクタ、タンクローリーなどの「物流現場で働くくるま」など、およそ800台のくるまを大きな写真で紹介しています。

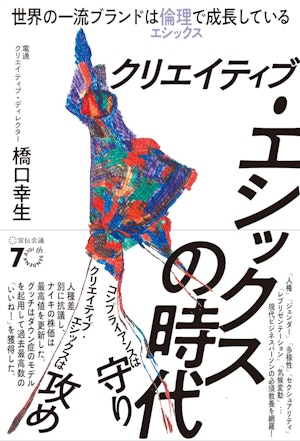

クリエイティブ・エシックスの時代 世界の一流ブランドは倫理で成長している

「人権」「ジェンダー」「多様性」「セクシュアリティ」「レプリゼンテーション」「気候変動」…倫理(エシックス)によって企業の評判が左右される今だから知っておきたい、現代ビジネスパーソンの必須教養をこの一冊で!

日本にルーツをもつ作者のイッサ・ワタナベが、日本伝統工芸の金継ぎになぞらえ、人間の絶望を、希望と復興を、絵で探求した、2024年ボローニャ・ラガッツィ賞フィクション部門最優秀賞受賞のサイレント絵本。エミリー・ディキンソンの詩と一体になって、人々の復興に寄り添う、希望にあふれた一冊。

集まる民具、集める人 民具収集の文化人類学的考察と「緩やかな保存」

全国の博物館に収蔵・展示されている民具は、なんの変哲のないものでも、その使い手の生活や文化を後世に伝える貴重な物である。しかし現在、博物館の経営難や資料の膨大さから破棄されるものも増加しており、民具資料の存在意義が問い直されている。本書は、能登半島とフィリピンのイフガオ州にみられる収集活動の事例から生活の中での物と人との関係性を考察し、その関係を踏まえた「緩やかな保存」を提案する。

わたしたちはいつから「社会に出る」ことを「会社に入る」ことだと思うようになったのだろう?現代日本人の生活にあまりにも行き渡り、出世や勤勉さ、あるいは欲望といった日々の考え方にも大きな影響を与えている「会社」とはいったい何なのだろう。自律協働社会のゆくえを考えるメディア「WORKSIGHT」が、民俗学者の畑中章宏を招いて会社と社会を考える読書会を開催。『学問のすゝめ』から『ブルシット・ジョブ』、自己啓発から不倫まで、246冊の本とともに「日本の会社」という謎に迫る対話集!

社会を変える旅に出よう 地域政策デザインが創り出す新たな未来

東京大学FoundXディレクター馬田隆明氏推薦!

地域社会を変える「仕組み」「人材」「構想」への取り組みの歴史、最前線の苦難と工夫、そしてその裏にある構想を知れる一冊。産学官民連携で地域の未来を作るヒントがここに。

世界中の子どもたちに愛される絵本『はらぺこあおむし』の生みの親エリック・カールが、生い立ち、影響を受けた人々、絵本づくりの秘密、作品への思いなどを余すところなく語った自伝・講演録などを収録しています。また、絵本作家カールを世に送りだした編集者アン・ベネデュースや、エリック・カール絵本美術館の関係者などの解説によって、本人と作品の魅力にせまります。絵本以外のアート作品も見どころの一つです。

MANGARCHITECTURE(マンガアーキテクチャ) 建築家の不在

建築家・吉村靖孝の建築7作品を題材に、7人の漫画家が描き下ろした漫画短編集と、建築を図面や写真・論考で紹介する2章立ての新しい形の建築作品集。舞台となる作品データや漫画建築史年表なども充実。コルシカ、川勝徳重、德永葵、三池画丈、宇曽川正和、メグマイルランド、座二郎の7名の漫画家による、建築家の想像を軽々と超えた創意あふれる漫画が収録されている。

古代から現代に至るまで、私たちがいかに色を理解してきたかを探求する一冊であるとともに、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートの名高いカラー・レファレンス・ライブラリーから選んだ興味深い図版を多数掲載した、デザインやアートに関わる人々必携のビジュアルヒストリーブック。

最近ではSNSでのつぶやきが話題を呼び、生活に寄り添うデザインを手がけてきた人気プロダクトデザイナーの秋田道夫が、心の持ち方から居心地のいい部屋のつくり方、ファッション、ほどよいコミュニケーション術まで、日常の中で大事にしている「暮らしのセンス」「生き方のセンス」について直筆のイラストやたっぷりの写真をまじえながら、お話しします。

インテリアデザインは利用者の目に触れ、手が届く空間である。環境を整え直接五感にはたらきかけ、安心を届ける力がある。本書は主に病院と、高齢者、障害者、子どもを対象にした福祉施設において、療養環境や居住環境を向上させるインテリアデザインについて紹介する。

---------------------

2024年10-12月に出版された本は、こちらのページでご紹介しています!

ご献本いただいた書籍は、展示期間終了後も引き続きリエゾンセンター・ライブラリーにて開架しております。

リエゾンセンター・ライブラリーの詳細はwebサイトでご確認ください。Facebook、X(Twitter)、instagramも随時更新中。蔵書検索はリブライズをご参照ください。