予定

東京ミッドタウン・デザインハブ第114回企画展

ゼミ展2025 デザインの学び方を知る

基本情報

東京ミッドタウン・デザインハブにて、第114回企画展「ゼミ展 2025 デザインの学び方を知る」を開催します。東京ミッドタウン・デザインハブでは、大学・専門学校の教育課程や研究室で取り組まれている課題の内容とその学生作品をご紹介する「ゼミ展」を2018年より開催しています。全国の教育機関のゼミやクラスで取り組まれている様々なデザイン領域の課題内容と作品の展示を通して、社会の中で今どのようなデザイン/デザイナーが必要とされているのか、これからデザインの最前線に出ていく学生たちがどのように課題に向き合っているのかを紹介する企画展です。「ゼミ展 2025 デザインの学び方を知る」では開催にあたり全国から出展校を募り、8組11校にご参加いただきます。本年は通常の課題に加え、デザイン教育における国際交流にも注目しました。日本と海外のゼミによる共同課題、海外の教育機関による滞在制作など「異なる文化や習慣、思考や社会をベースにしたデザインからの学び」にもご注目ください。

東京ミッドタウン・デザインハブ 第114回企画展「ゼミ展2025 デザインの学び方を知る」

会期:2025年5月19日(月)〜6月21日(土)11:00~19:00 会期中無休・入場無料

主催:東京ミッドタウン・デザインハブ(構成機関:公益財団法人日本デザイン振興会、公益社団法人日本グラフィックデザイン協会、多摩美術大学 TUB)

アートディレクション・グラフィックデザイン:廣村正彰(廣村デザイン事務所)

会場デザイン:原田 圭(DO.DO.)

6月21日(土)に出展各ゼミが会場に集う、交流イベントを予定しています。

展示詳細

ゼミ展2025 出展校と展示内容

ArtCenter・多摩美術大学 Pacific Rim Project

担当教員:和田達也、間宮新悟(以上 多摩美術大学)、ダニエル・ゴットリーブ、ペニー・ハースコヴィッチ(以上 ArtCenter)

課題:Healing Light‒癒しの光

精神的負荷が増加する現代において、照明が私たちの身体的健康と精神的幸福をどのようにサポートすることができるのか。日本における光と影に対する深い理解と最先端技術、サーカディアンデザイン、バイオフィリックデザインの研究を行った成果を展示します。

千葉大学 工学部総合工学科デザインコース 実践デザイン演習B

シンシナティ大学 DAAP Integrated Packaging Design Studio

担当教員:田内隆利、天野和俊(以上 千葉大学)、ピーター・チェンバレン、トッド・ティムニー(以上 シンシナティ大学)

課題:工業デザインとグラフィックを統合したパッケージデザインの開発

ユーザー体験の質と価値を高める革新的なパッケージデザインを開発するために、既存商品を調査し、エコロジカル、ユニバーサルな視点を持ちながら、工業デザインとグラフィックデザイン、サービスデザインなどを統合した新しい方法論を用います。

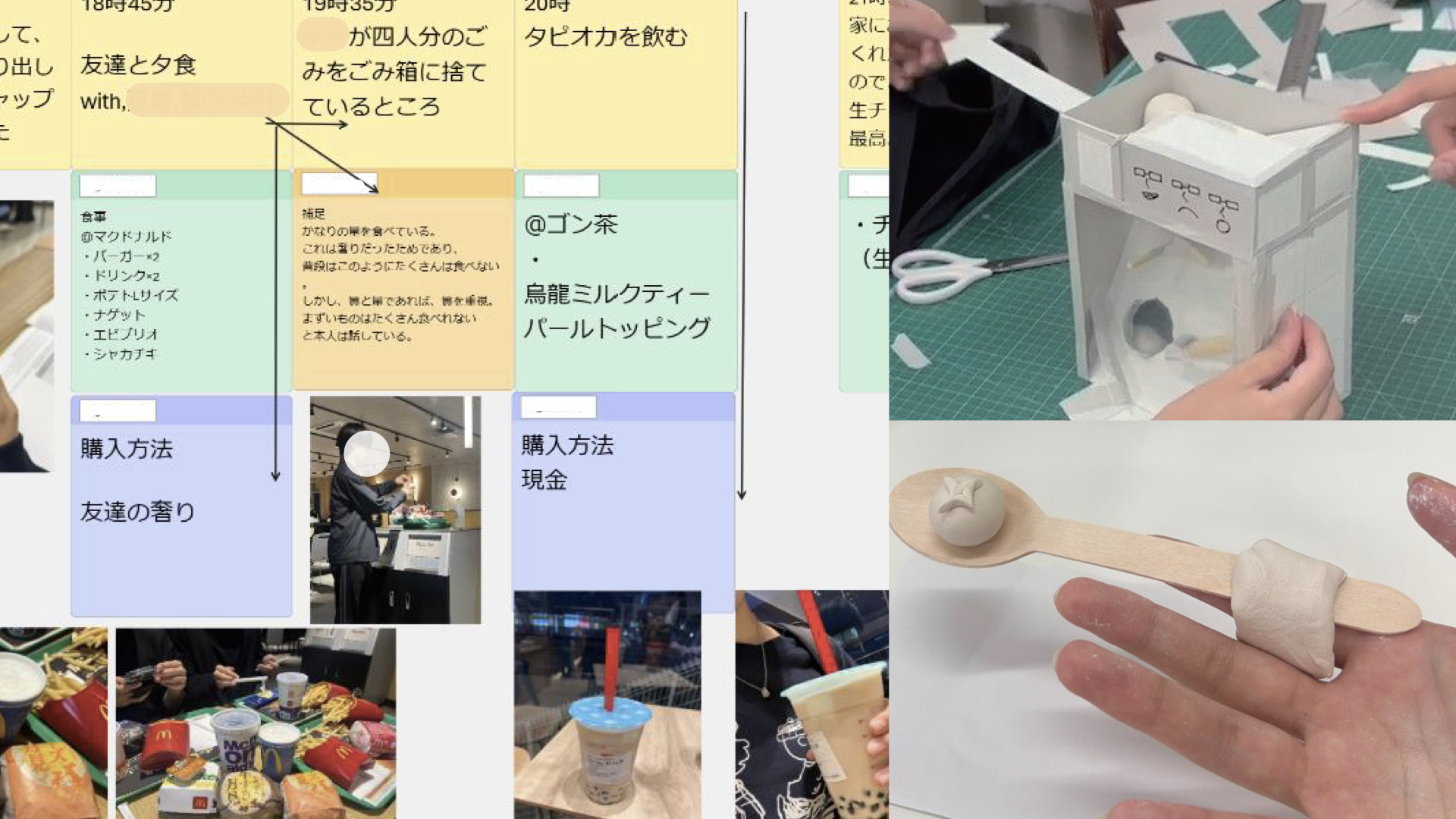

東京都市大学 デザイン・データ科学部 デザイン・データ科学科

担当教員:蓮池公威

課題:質的ユーザー調査 + デザインプロトタイピング(1)

デザインの視点と態度を学ぶ授業。1年次は、観察、ダイアリー、インタビューにより「人の活動とコンテクストを捉える」ことを試みます。2年次は、身の回りの素材で、「クイック&ダーティー」に未来をプロトタイピングし、つくりながら考える練習を重ねます。

長岡造形大学 地域協創演習:未開のデザイン

担当教員:伊達亘、吉川賢一郎(以上 長岡造形大学)、武井祥平(株式会社nomena)

課題:これからのサインデザインを考える

ありえるかもしれない/自分たちにとって望ましいサインデザインを考えるプロジェクト。行きたい場所へ誘導させるだけでなく、ふと立ち止まらせるための提案や五感や時間の使い方を工夫した展開を考え、プロトタイプ・映像・ドキュメントを作成しました。

名古屋造形大学 大学院造形研究科 メディアデザイン研究合同ゼミ

担当教員:ペルティエ・ジャン=マルク、外山貴彦

課題:表象された現実

本ゼミの学生は多様な映像制作に取り組んでいます。それぞれの得意を活かして、「表象された現実」というテーマを独自に解釈して作品制作を行っています。映像の表面的な客観性を超えて、映像表現に潜む主観を見出して、作家性の強い作品を目指しています。

武蔵野美術大学・バンドン工科大学 協定校プロジェクト

担当教員:伊藤真一、板東孝明、佐々木一晋(以上 武蔵野美術大学)、デディ・ワフジュディ、スラメット・リヤディ(以上 バンドン工科大学)

課題:Traveling Bamboo and Rattan

インドネシアの地域資源である竹やラタンなどの非木材植物を素材として、現地職人と協力し、素材の持つ力を最大限引き出すデザインを検証しました。ノックダウン方式等の構造を採用し、地域を超えて広がる製品デザインの新たな可能性を提案します。

モナッシュ大学 アート・デザイン&アーキテクチャ

担当教員 :ウォーレン・テイラー、ディオン・タックウェル(以上 モナッシュ大学)

ガイド :中村寛、野見山桜(以上 多摩美術大学)

課題:TOKYO IS A PLANET

学生たちはグループに分かれ、インターネット・ラジオのためのオーディオ・サウンドスケープをデザインしました。採集した東京の街の音に、ドキュメンタリーと創造的な歪みを混ぜ合わせて、都市の多面的なリズムをとらえた物語へ昇華させました。

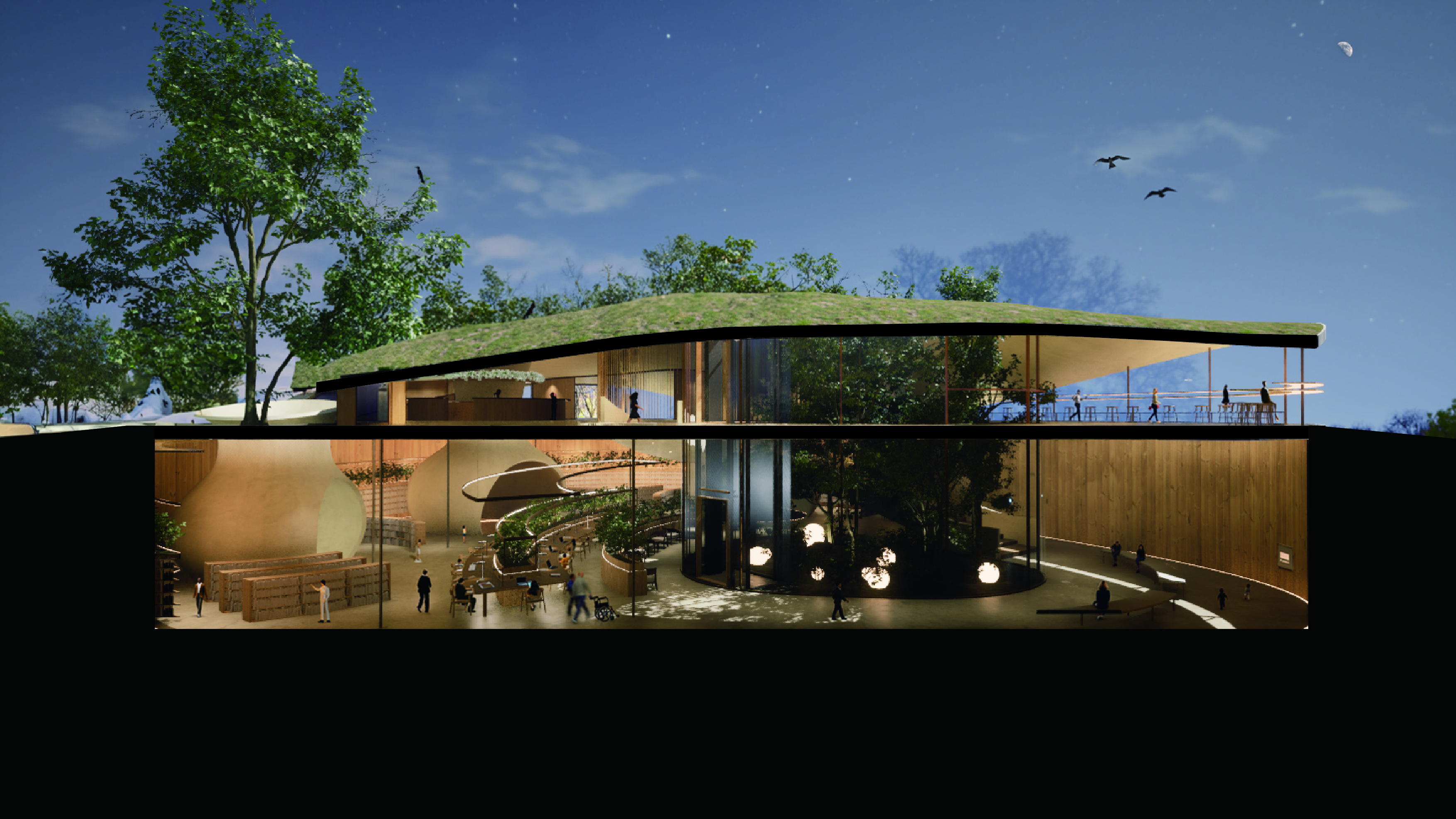

早稲田大学 創造理工学部 建築学科 渡邊大志研究室

担当教員:渡邊大志

課題:クロスオーバー、無目的劇場、コンテナガーデン

異なる社会との繋がりを意識し、多様な研究者や技術者たちと取り組んでいます。「コンテナガーデン」ではフィンランド人女性の環境デザイナーと共に都市の空地空間を環境的・経済的に再資源化し、「クロスオーバー」では他分野の職人たちと協働しています。